「ぬらぬらしたもの」から現在の海苔へと繋がる、2000年以上の海苔の歴史をまとめました。

海苔はすでに上代、縄文時代から食用にされていたと考えられています。貝塚をみてもわかるように、古代の人々にとって海辺の貝類や海藻は大切な食料であったのでしょう。そもそもノリとは「ぬらぬらしたもの」という意味から生まれたといわれています。藻などのように柔らかい海藻類一般を指したそうです。現在「海苔」と言われて想像するような四角く乾いたものではなく、その前の状態が名前の由来になったようです。

700年頃

文字として海苔が初めて登場したのが、このころ編纂された「常陸風土記」です。ここには「古老の曰(い)へらく、倭武の天皇 海辺に巡り幸(いでま)して 乗浜(のりのはま)に行き至りましき。時に浜浦(はま)の上に多(さは)に海苔〔俗(くにひと)、乃理(のり)と云ふ〕を乾せりき。」とあり、関東平野に深く入り込んだ霞ヶ浦を訪れたヤマトタケルが浜辺一面に海苔が干してある風景を見たとの記述があります。

701年 大宝元年

日本で最初の成文憲法「大宝律令(たいほうりつりょう)」(701年制定)の賦役令(ぶやくりょう)では、大和朝廷への「調」(現在の税金)の一つで「紫菜(むらさきのり)」が他の海藻類とともに登場します。これが海苔のことです。約30種類もの海産物が挙げられている中でも海苔は高級品とされています。「紫菜」(=海苔)は「凝海藻(こもるは)」(=ところてん)やその他海藻類の2倍以上の価値があったようです。そしてこの大宝律令が施行された702年1月1日を新暦に換算すると2月6日であるため、1966年(昭和41年)に2月6日が「海苔の日」と定められました。

710年 和銅3年

平城京には、海草類を売る「にぎめだな」(和布店)、海苔や昆布を佃煮のように加工したものを売る「もはだな」(藻葉店)という市場も存在したと言われています。

733年 天平5年

「出雲風土記」にも「紫菜は、楯縫(たてぬひ)の郡(こほり)、尤(もと)も優(まさ)れり」という記述があり、海苔が採られていたことが分かります。

967年 康保4年

平安時代の制度や儀式などを記した延喜式(えんぎしき)には宮中への献上品や上級貴族への給仕のひとつとして海苔が藻類中第一等の価値があったと記されていますが、これは岩海苔であったと思われます。

1053年 天喜元年

平等院鳳凰堂が完成し、天皇御幸の膳に青苔・海苔が出たと伝えられています。

1184年 文治4年

源頼朝が朝廷に伊豆産のアマノリを献上したそうです。

1380年頃 室町時代初期

「庭訓往来(ていきんおうらい)」に茶懐石料理の菜として、塩海苔・アマノリ・青苔などが記されています。

1595年 文禄4年

豊臣秀吉が饗応を受けた食膳中にトサカノリ、結び昆布とともにアマノリがありましたが、まだこのころの海苔は流木や岩に天然に生えていたものを採り、乾燥させてそのまま食べていたと考えられます。

1596~1614年 慶長年間

浅草ノリの名が生まれました。

1603~1624年 慶長8年~寛永元年

品川ノリ、葛西ノリの名が生まれました。

1626年 寛永3年

徳川家光が二条城で焼き海苔を食べたそうです。

1684~1703年 貞享・元禄年間

このころ江戸の漁師は毎日将軍家に鮮魚を献上しなければならず、そのため浅瀬に枝のついた竹などで生簀を作り、常に魚を用意していました。冬になるとその枝にたくさんの海苔が生えることに着目したことが海苔養殖の始まりと言われています。「武江年表(ぶこうねんぴょう)」には大森で海苔養殖が始まったと記されています。

1718年 享保2年

品川の海に初めて海苔養殖のための「ソダヒビ」が建てられました。ちなみに「ソダヒビ」とは、葉を落として枝を束ねて作った物です。しかし、この頃は海苔の胞子(種)のつき方が不明で、もっぱら経験則に基づいた養殖であったため、年によって収穫量が違い、豊作なら大金が入り、失敗すると借金が残るので、海苔は「運ぐさ」と呼ばれていたそうです。その後、海苔養殖は幕府の保護を受け、海苔は江戸の特産品となりました。

1772~1780年 安永年間

このころ浅草では再生紙の生産が盛んでした。この紙を漉きあげる技術を海苔に転用し、簀(す)で漉く四角い板海苔が登場したのです。そして「海苔巻き」が庶民の間で大流行し屋台寿司も現れました。海苔料理全盛時代の到来です。ちなみに「浅草ノリ」という名前の由来は①「浅草和紙」と同じ製法である。②東京湾がまだ浅草近くまで入り込んでおり、浅草川(隅田川)の河口で採れたから。③浅草寺の境内で売られていたから、等諸説あります。②が有力とされていますが、いずれにせよ海苔と浅草は切っても切れない関係なのです。

1804年 文化元年

それまで上質浅草ノリは品川ノリを浅草へ運んで作られていましたが、このころから浅草での海苔抄きはなくなり、品川や大森で抄かれるようになりました。江戸時代の出来事をまとめますと海苔養殖で生産量が増し、紙状になった事で流通しやすくなった事や、手巻き寿司として利用もされたことで、世の中にどんどん海苔が広まっていったのです。

| 1643年 寛永20年 |

この年出版された「料理物語」に浅草ノリの料理法としてあぶり肴、 冷汁が紹介されています。 |

|---|---|

| 1674年 延宝2年 |

「料理集」に生海苔汁が出てきますが、 このころはまだ抄き海苔ではなく生海苔が主体でした。 |

| 1733年 享保17年 |

このころ浅草ノリは品川、大森で採れた生海苔を浅草へ運んで作られていました。 |

| 1813年 文化10年 |

このころ浅草に9名の海苔商がおり、江戸の海苔全てを扱っていました。 |

| 1820年 文政3年 |

農閑期を利用した、信州出稼ぎ海苔商が活躍し始めました。 それにあわせ浅草ノリ製法が全国に伝えられていきます。 |

| 1824年 文政7年 |

「江戸買物独案内」に日本橋や赤坂にも有力な海苔商が現れたと記されています。 |

| 1844年 弘化元年 |

大森の海苔商が工夫し、炭火で焼いた香り高い「焼き海苔」を売り出しました。 |

| 1847年 弘化4年 |

日本橋の窪田惣八が唐津焼の「囲いビン」で海苔の貯蔵を始めました。 |

| 1850年 嘉永3年 |

大森の海苔商が海苔を大茶壷に入れ、品川沖から大阪へ送りました。 |

| 1856年 安政3年 |

安藤広重が「江戸百景」のうち「品川鮫洲」の図中にノリヒビの光景を描きました。 |

1869年 明治2年

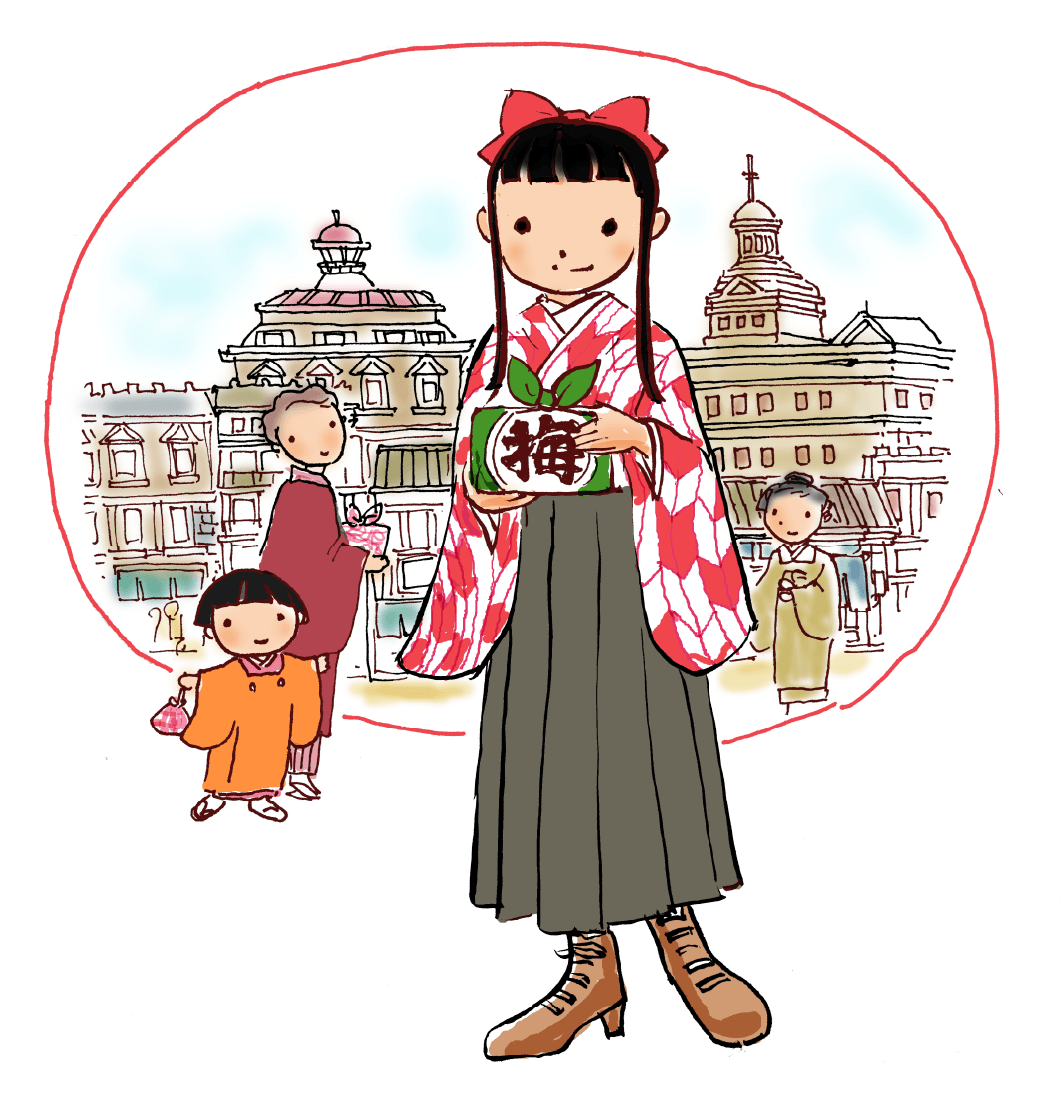

日本橋室町の山本(現在の山本海苔店)が味附海苔を創製しました。

1871年 明治4年

東京下谷池之端の酒悦香泉が海苔佃煮を創案しました。

1877年 明治10年

日本橋山形屋が、焼き海苔を瓶詰めにし錫箔で封じたものを創案しました。

1912年 明治45年

三越呉服店(三越百貨店)が日本初の食品部を置き、デパートで初めて海苔の扱いを開始しました。

| 1872年 明治5年 |

「日本産物誌」にアサクサノリの学名が「ポルヒラ・ヒュルガリス」と紹介されました。 |

|---|---|

| 1873年 明治6年 |

大森の海苔商がウィーン万国博覧会に海苔を出品し三等賞を授章しました。 |

1919年 大正8年

日露戦争後の好況時代を迎え、東京、大阪のデパートが続々と海苔の販売を開始しました。

1924~1925年頃 大正13~15年頃

ノリ養殖が始まって約300年がたち、その間ずっと「ヒビ」が使われていましたが、ようやくこのころ「網ヒビ」が考案されました。当時はシュロ、パームなどの天然繊維でした。現在は合成繊維で作られています。

1930年 昭和5年

佐賀県唐津湾で海苔の養殖が開始されました。

1938年頃 昭和13年頃

東京は焼海苔、大阪・広島・九州は味付け海苔の製造が盛んとなりました。

1949年 昭和24年

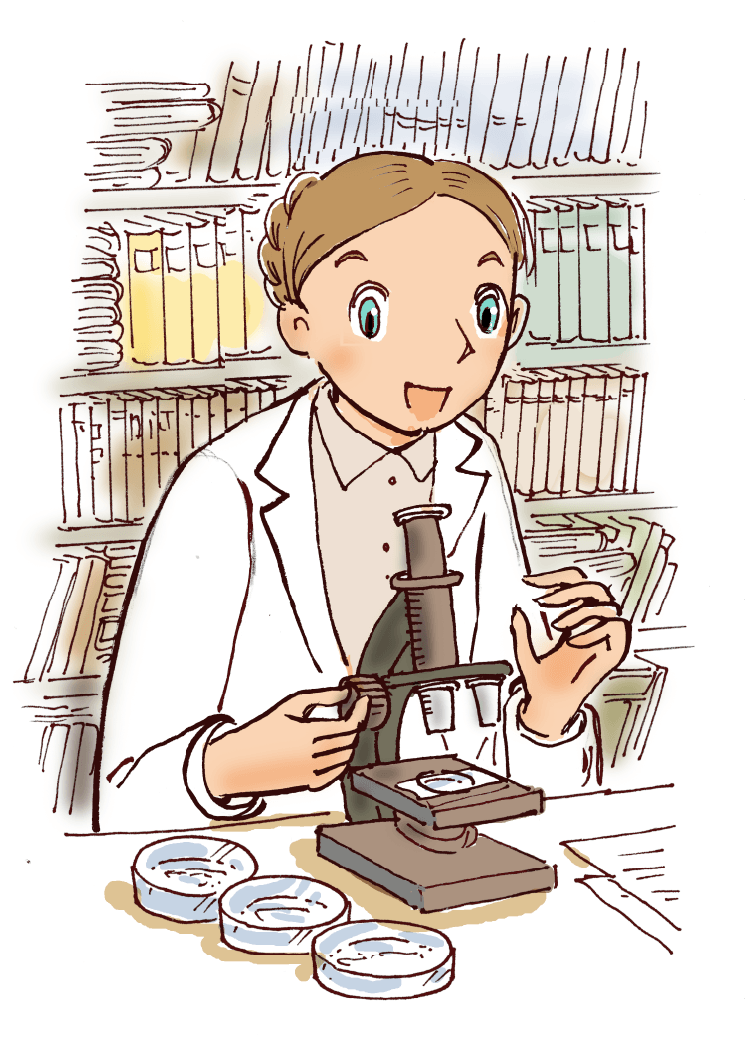

イギリスの海藻学者キャサリン・メアリー・ドリュー女史が海苔のライフサイクル、特に最大の謎であった「海苔が夏の間どこにいるか」を解明したのです。なんと夏の間、貝殻の中で糸状体となって過ごしていることがわかったのです。長いあいだ自然まかせの天然採苗が続いていた海苔の養殖ですがこれをきっかけに海苔の一生が解明され、人工採苗が実用化されることとなりました。

1956年 昭和31年

愛知、広島、福岡、佐賀各県水産試験場及び熊本県ノリ研究所で人工種付けに成功しました。

1960年 昭和35年

前年から各地で開始された「浮き流し養殖法」により、国内海苔生産量が38億枚を超えました。浮き流し養殖法とは浮に海苔網を張る製法で、浅瀬だけでなく水深のある海でも海苔を養殖することができるのです。またこのころから人工採苗が全国に広がっていきました。

1973年 昭和48年

海苔の大きさが19㎝×21㎝のやや長方形に統一されました。

1980年 昭和55年

コンビニエンスストアで海苔のおにぎりが発売されました。

| 1947年 昭和22年 |

第二次世界大戦中行われていた海苔の価格統制が解除されました。 |

|---|---|

| 1957年 昭和32年 |

味附け海苔のポリエチレン袋入りが初めて発売されました。 |

| 1970年 昭和45年 |

浮き流し養殖法が普及し年間生産量が60億枚前後で安定するようになりました。 |

| 1983年 昭和58年 |

海苔生産量が100億枚を超え108億枚を記録しました。 |

2001年 平成13年

諫早湾干拓事業に関し有明海海苔不作問題が政治社会問題化しました。

2013年 平成25年

「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録され、日本の伝統的食材である「海苔」にも注目が集まりました。

2019年 令和元年

山本海苔店の「味附海苔」が宇宙日本食として認証されました。

※宇宙日本食とは、国際宇宙ステーション(ISS)に長期間滞在する日本の宇宙飛行士に、日本食の味と食感を楽しんでもらうことで仕事の効率維持や向上につながることを目的にした宇宙食です。