毎日の食卓に欠かせない海苔ですが、

意外と知られていない「海苔ができるまで」。

ここでは種づくりから、

海苔がご家庭に届くまでを詳しくご紹介します。

ノリのたね

-

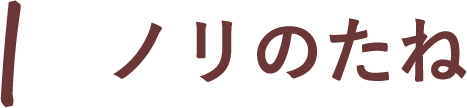

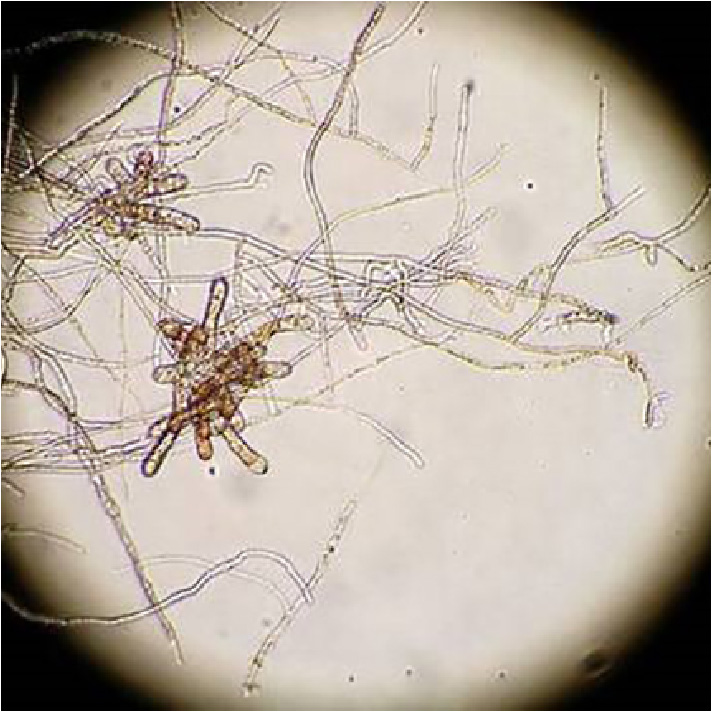

フリー糸状体 -

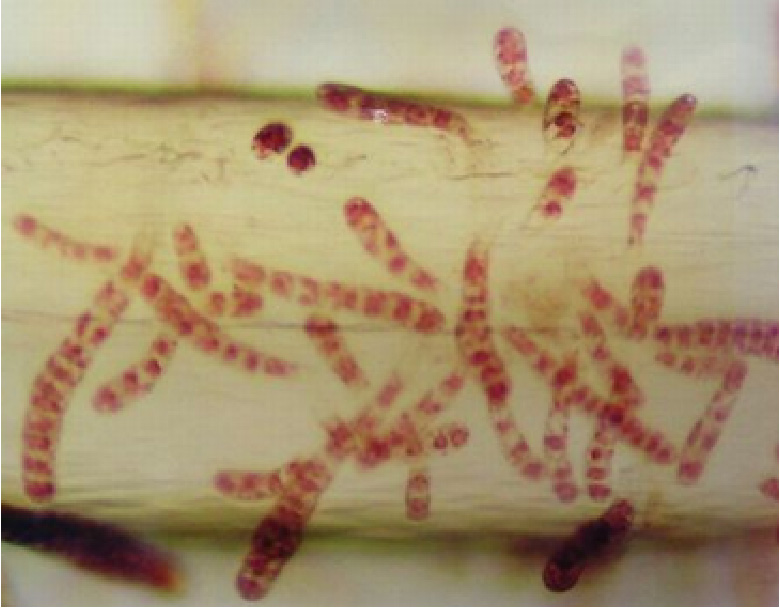

糸状体顕微鏡画像

ノリのたねは、「殻胞子」と呼ばれる、目に見えない小さな胞子です。

農作物の種子と違い、乾燥させて保存したりできません。秋の養殖に向けて、殻胞子を採る準備をすることから、海苔づくりがはじまります。

春になると、ノリの葉っぱ(「葉状体」と呼ばれます)の縁近くに、オスとメスの細胞ができてきます。

オスの細胞は成熟して精子となり、海に流れ出します。メスの細胞は葉状体の上で卵となり、流れてきた精子と受精して、果胞子と呼ばれる胞子になって、海に流れ出します。この果胞子は発芽すると、「糸状体」という、糸状の細長い姿に成長します。糸状体は、貝殻の真珠層に穴をあけてもぐりこみ、貝殻の中で成長するという、めずらしい性質をもっています。貝殻にもぐりこんだ糸状体は「貝殻糸状体」と呼ばれ、海では、海底の貝殻や岩についているカキ殻、フジツボなどの中で成長している様子が観察されます。

貝殻にもぐりこんだ糸状体は、夏の間、貝殻の中で蜘蛛の巣状に成長を続け、秋に向かって「殻胞子嚢」をつくり、その中で殻胞子を増やしていきます。

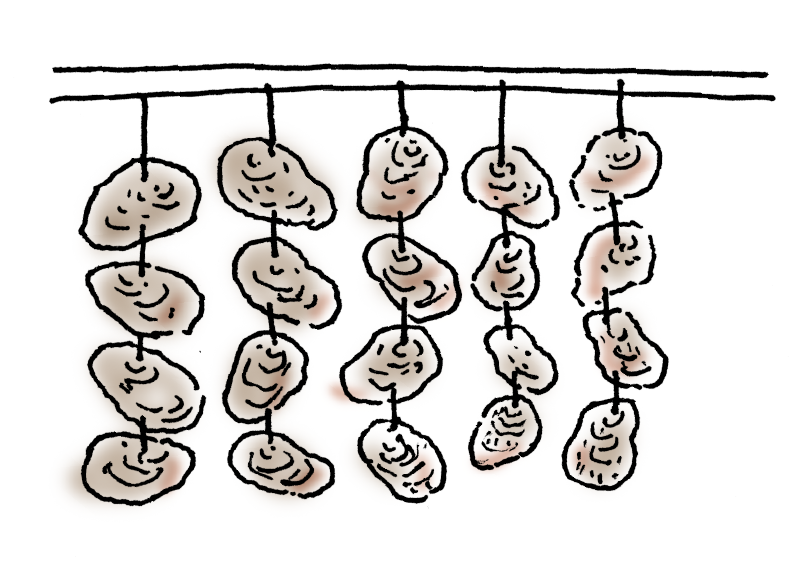

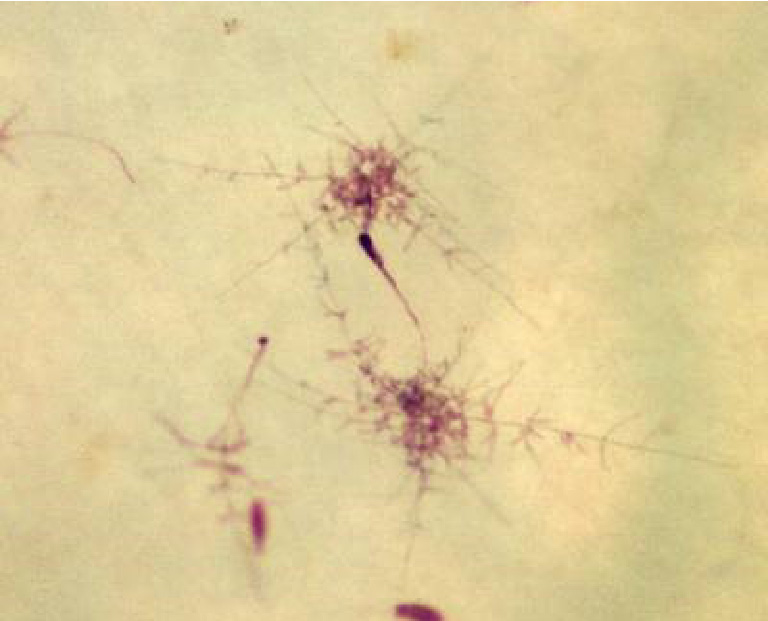

貝殻糸状体

-

糸状体の集落 -

貝殻糸状体顕微鏡画像

養殖では、人工的かつ大量に貝殻糸状体をつくる必要があります。糸状体を貝殻にもぐりこませずに成長させて、マリモのような姿になった「フリー糸状体」を利用して、貝殻糸状体をつくります。 様々な品種のフリー糸状体が各地の研究所や培養場に保存されており、養殖の方法や地域などによって、さまざまな品種の中から希望の貝殻糸状体をつくることができるようになっています。

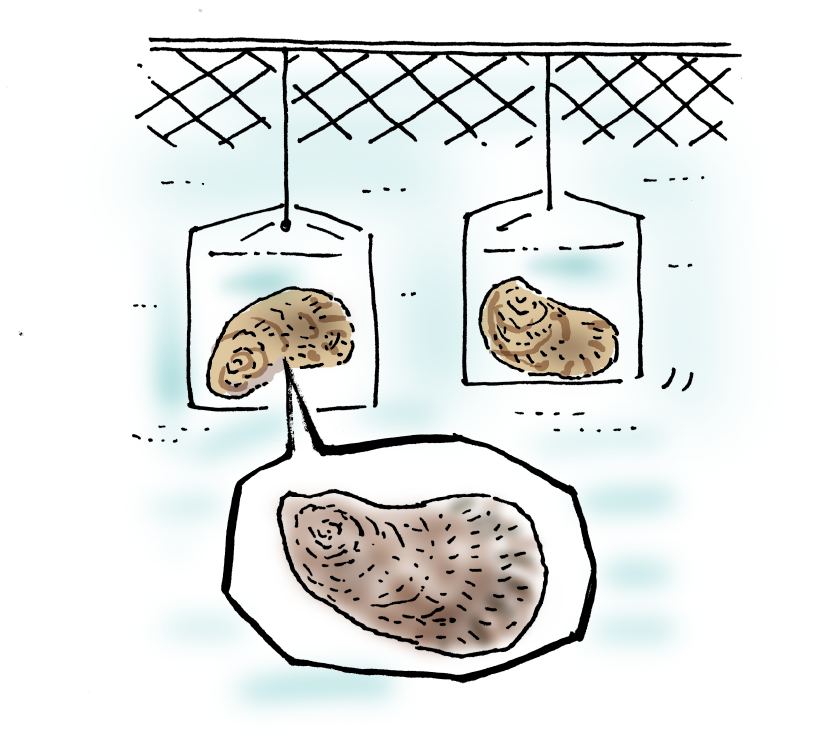

カキ殻成熟

-

カキ殻成熟

海でノリの葉っぱが糸状体に姿を変える頃、フリー糸状体をミキサーにかけて細かく裁断し、カキの貝殻を敷き詰めたプールにまきます。裁断された糸状体は果胞子と同じように、貝殻に穿孔して成長し、貝殻糸状体になります。秋の養殖開始に向けて、水温の管理や水換え、洗浄などの手入れをしながら培養します。お盆の頃には、白かった貝殻が、成長した糸状体で真っ黒になります。

支柱立て

-

支柱立て作業 -

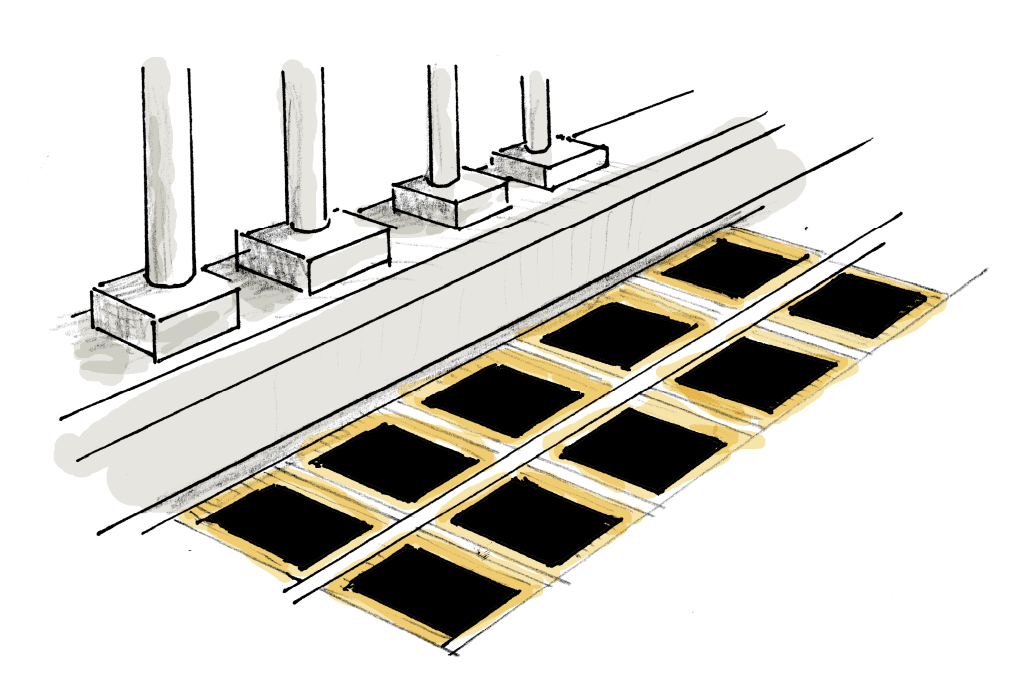

支柱立て

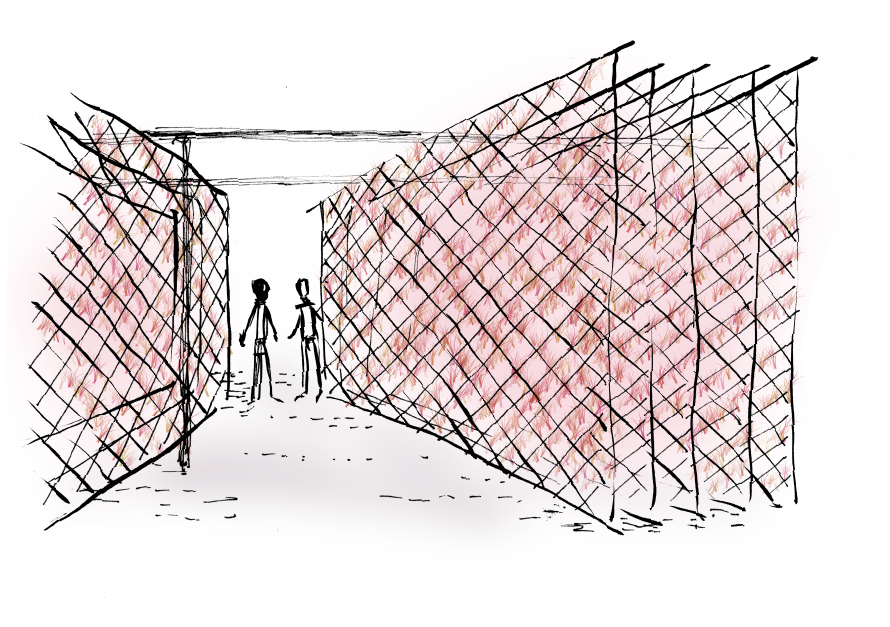

海苔養殖には、海底に支柱を建て込んで海苔網をぶら下げる「支柱式養殖」と、いかだに海苔網をつないで海面に浮かべる「浮流し養殖」の2つの方法があります。世界一の生産量を誇り、高級海苔の産地である有明海では、そのほとんどが支柱式で養殖されています。

有明海では、9月になると、海苔養殖の準備がはじまります。決められた海苔養殖漁場の区画に、支柱を建て込んでいきます。海苔網の大きさは幅1.8m、長さ20mで、一区画8~10枚の網を張るためには約60本の支柱が必要となり、漁師さん一軒で1,000本もの支柱を海底に建て込みます。

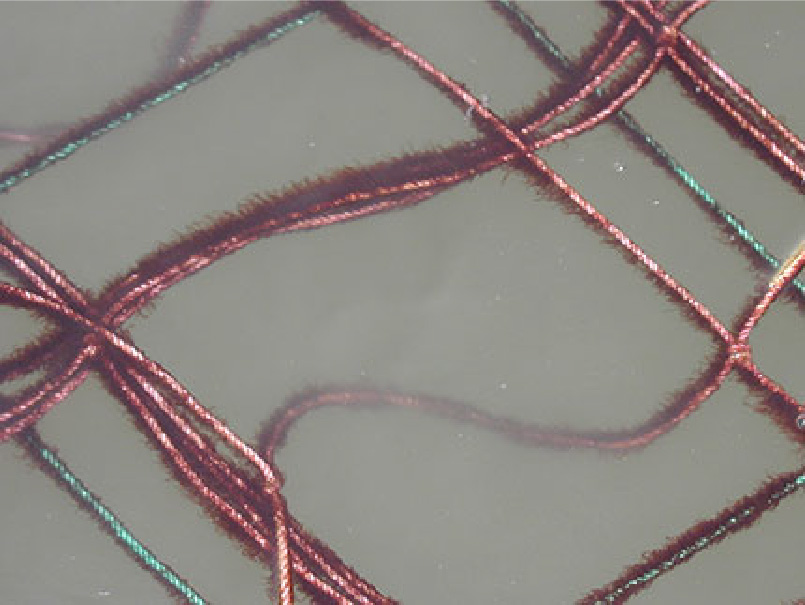

採苗(さいびょう)

10月になるといよいよ養殖開始です。水温が23℃以下になる頃の大潮のタイミングで、いっせいに「採苗」がはじまります。30枚重ねた海苔網に、「ラッカサン」と呼ばれる小さなビニール袋をつけ、貝殻糸状体を1,2個と海水を入れて、準備します。これを船で漁場に運び、支柱にくくりつけて、海面に広げていきます。

-

ラッカサン陸上準備 -

網張作業 -

採苗① -

採苗②

-

顕微鏡写真

海に出された貝殻糸状体は、水温や朝日などの刺激をうけて、殻胞子を放出します。

殻胞子は海苔網に付着し、成長をはじめます。殻胞子は目に見えないので、漁師さんは海苔網の一部を切り取って持ち帰り、顕微鏡で観察して、殻胞子がついているかどうかを確認します。殻胞子の付着数が少なすぎても多すぎても、上手に育ちません。この殻胞子の数のコントロールは、収穫を左右する大切な工程です。

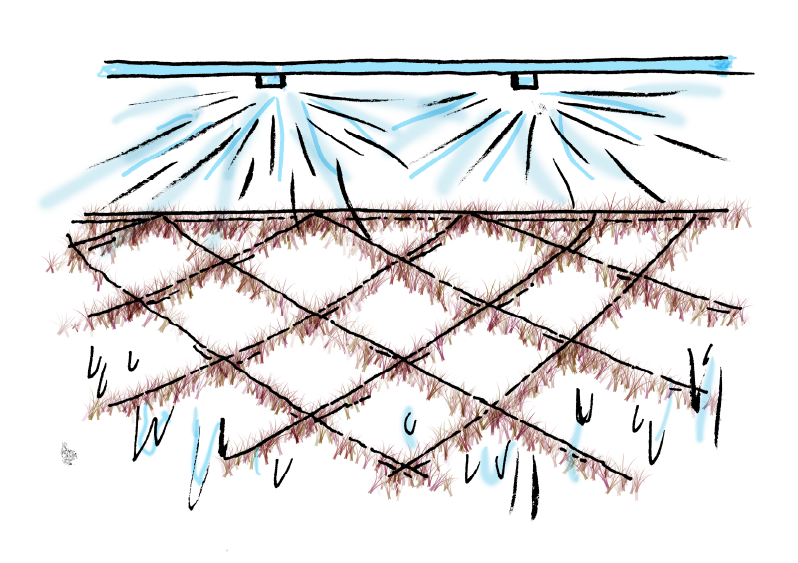

網洗い

何度か顕微鏡で観察を行い、殻胞子の付着が確認できたら、ラッカサンをはずし、育苗作業に移ります。「網洗い」は育苗期の重要な作業で、網の汚れをジェット水流で落として、ノリ芽の成長を助けます。また、ノリ芽の先端から「二次芽」が放出されるのを促す効果もあります。

二次芽に対して、殻胞子から育つノリ芽は「親芽」と呼ばれますが、二次芽のほうが親芽よりも成長が早く、均質で育てやすいと言われています。

-

網洗い① -

網洗い②

30枚重ねで張り込んだ海苔網は、ノリ芽の成長に合わせて、15枚、5枚、3枚という具合に、徐々に区画に展開していきます。

-

展開作業 -

ノリ芽1㎝

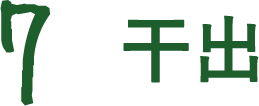

干出

-

育苗期干出 -

干出

海苔網をぶら下げている高さを調節して、「干出」を与えます。ノリは乾燥に強く、乾燥させることで、海苔網に付着したノリ以外の海藻を除去して、ノリだけを健全に育てることができます。

また、太陽の光を浴びることで、ノリのおいしさが増すとも言われています。

冷凍網入庫

-

冷凍入庫

ノリ芽が15cm程度まで育った頃に、「冷凍網入庫」の作業を行います。有明海では約半分の海苔網を冷凍保存して、漁期の途中で網を張り替える、二期作のような生産体制で養殖を行っています。海から引き揚げた海苔網は、広げて乾燥させます。適度に乾燥したノリ芽は、-20~-25℃の冷凍庫で生きたまま保存され、海に戻すと再び成長します。この冷凍網の技術は、海況や気候に左右されやすい海苔の安定生産に、大きな役割を果たしています。

摘採

-

摘採① -

摘採②

冷凍網入庫作業が終わると、いよいよ一回目の「摘採」がはじまります。小さな船に乗せたカッターで、摘み取ります。摘み取った原藻は加工場のタンクに運ばれ、加工を待ちます。

加工場

-

加工① -

加工②

加工場では、異物除去機でわらくずや砂などを取り除き、きれいに洗浄して、細かくミンチされて、全自動の海苔製造機械にかけられます。100枚ずつ結束された海苔は3,600枚ずつ箱に詰められ、漁協などの検査場に集荷されます。

検査場

-

検査① -

検査②

検査場では、熟練の検査員が等級付けを行います。海苔の形状や色、つやなどによって、

細かく等級に分けていきます。

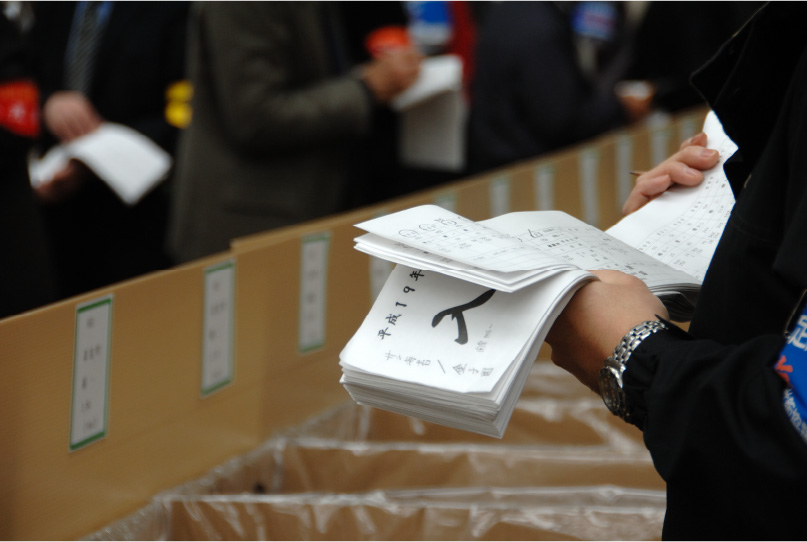

入札会

-

入札会① -

入札会②

等級がつけられた海苔は漁連などの倉庫に保管され、一定の期間ごとに行われる入札会に出品されます。佐賀県などの大きな入札会では、一度に1,000口を超える海苔が出品されることもあります。

仕訳/製品化

-

仕訳① -

仕訳②

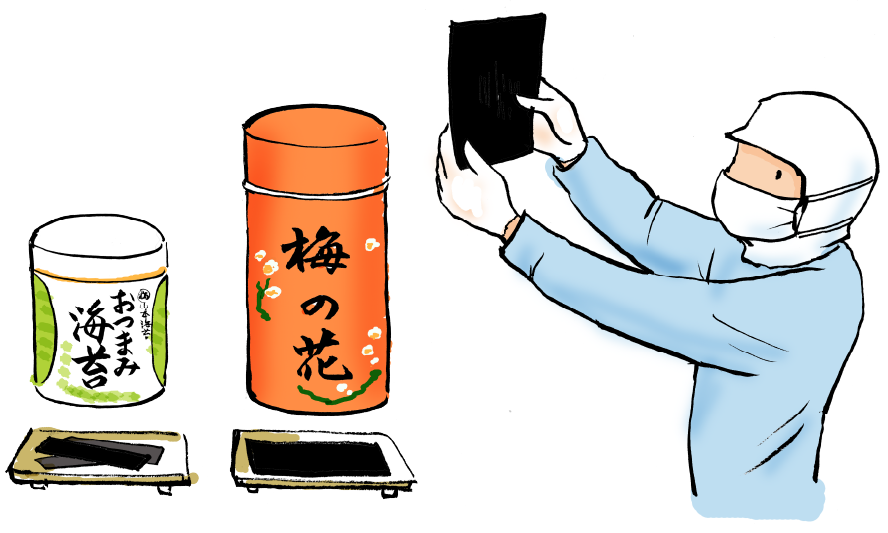

食卓へ

-

味附海苔 -

焼海苔

山本海苔店の「仕訳技術員」によって選別された海苔は、焼海苔や味附海苔に姿を変え、

皆様のご家庭へ。①の「ノリのたね」が海苔になるまで、様々な工夫と努力があったのでした。時には海苔ができるまでを思い出しながら、豊かな香りと味をお楽しみください。